Tras haber llenado la panza con unas cuantas curiosidades en nuestra mesa, llega un post algo más reflexivo, más digestivo, y es que por aquí siempre decimos eso de «Yo leo teatro», pero ¿por qué es tan especial?

Hace millones de años, en un lugar de cuyo nombre me acuerdo y es Grecia, un coro de hombres y bailarinas idearon a partir de la música un espectáculo donde ponerse una máscara y ser «hipócrita» estaba bien visto. Aquella tradición, tiempo después, dio lugar a todo un género que en nuestros días está bastante consolidado, uno donde el tiempo y el espacio priman a la hora de contar historias. Gesto, voz, vestuario y demás se conjugan para brindar un proyecto único, sí, ¿pero qué sería de él sin palabras?

Toda idea empieza con una pluma y un papel, de la misma forma que tenemos la necesidad de escribir la lista de la compra o de anotar las tareas en la agenda.

Cualquiera podría pensar que un dramaturgo lo tiene todo previsto cuando traza el compendio de diálogos y de acotaciones sobre el folio, que sabe dónde irá cada escena y cómo se llevará a cabo su representación. Pero la historia de la literatura termina desmintiendo este mito como tantos otros, y es que no siempre los escritores conciben su obra para ser representada, al menos en un principio (otra cosa es que la adapten a los escenarios). Lo que vemos como público no es más que una versión que intenta ser fiel a un manuscrito original.

El ejemplo más claro es el esperpéntico Valle-Inclán, que no contento con idear unos personajes y situarlos en una acción, se recrea en sus acotaciones como si fuera el narrador de una novela. Y es que al final, el teatro conlleva el reto de convertir esas palabras, esas descripciones, en algo visual, de la misma forma que del guion nace la película que vemos en la pantalla.

Luces de bohemia, por poner un ejemplo, empieza de esta forma:

ESCENA PRIMERA Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, MÁXIMO ESTRELLA. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad MADAMA COLLET.

¿Quién dijo que el teatro no podía ser literario?

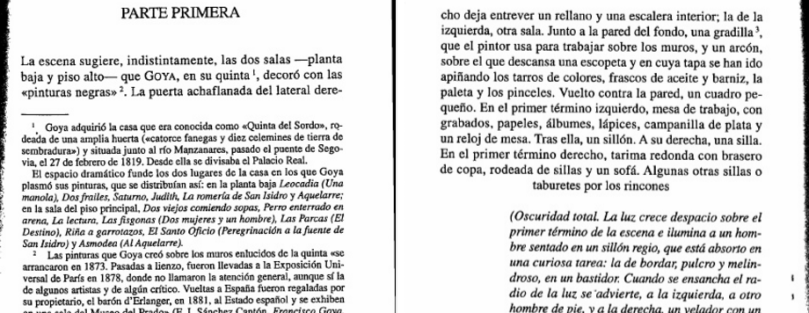

Antonio Buero Vallejo es otro ejemplo. Este es un fragmento de El sueño de la razón:

Incluso Lorca, cuando describe el ambiente oscuro en Bodas de sangre o emplea sus símbolos, sufre la influencia de la literariedad, en su caso lírica. Palabras que quedan plasmadas en el texto y que se convierten en objetos, expresiones y actos al escenificarse. Cada dramaturgo crea a su modo, y a veces lo hace con elegancia y belleza. Este es un pequeño tesoro que nos encontramos cuando leemos el guion de una obra. ¿Cómo sobreviviría el teatro sin una primera fuente que poder interpretar?

Este género cuenta con un número simpático de escritores que son narradores, bien porque previamente han experimentado con los géneros narrativos, bien porque al final, en un formato u otro, lo único que buscan es contar historias. Un dramaturgo y actor llamado Juan Ramón Soler dijo una vez: «Solo soy un actor que trata de escribir. Mis experiencias de escritor las considero un oficio más dentro de mi carrera teatral. Escribo cuando siento la necesidad de comunicar algo a nuestra sociedad» (Cosas de la vida, 2010).

Igual que Soler, nuestro Roberto Cossa tiene un mensaje que ha querido plasmar en esa abuelita que vuelve loco a todo el mundo. Cómo se consigue llevar eso a escena es el gran juego del teatro, donde caben múltiples posibilidades y direcciones. Primero la inspiración, luego la recreación.

¿Hemos conseguido picaros la curiosidad? Si es así, ya sabéis, siempre podéis leer teatro, aunque sea para aprenderse el papel.

Hasta aquí la digestión. Si tenéis ocasión de aprovechar el calor y el sol, daos una vuelta para calmar el estómago antes del próximo atracón.